Le Musée de la Visitation de Moulins (Allier, France) présente, jusqu’au 24 décembre 2018, les Trésors de la sacristie de la Visitation de Fribourg (Suisse), exposés pour la première fois. Cette maison fondée en 1635 contient depuis quatre siècles un patrimoine rarement conservé en France, suite aux destructions de la Révolution française. Le public peut ainsi découvrir de précieux souvenirs comme du mobilier d’argent, des compositions de papiers découpés et d’impressionnants reliquaires en bois doré.

Le Musée de la Visitation de Moulins (Allier, France) présente, jusqu’au 24 décembre 2018, les Trésors de la sacristie de la Visitation de Fribourg (Suisse), exposés pour la première fois. Cette maison fondée en 1635 contient depuis quatre siècles un patrimoine rarement conservé en France, suite aux destructions de la Révolution française. Le public peut ainsi découvrir de précieux souvenirs comme du mobilier d’argent, des compositions de papiers découpés et d’impressionnants reliquaires en bois doré.

La plus grande richesse de ce fonds unique est sans conteste un large ensemble de vêtements et de décors du 17ème au 20ème siècle. Ils sont taillés dans les étoffes en soieries précieuses, et ornés de magnifiques broderies d’or, d’argent et de soies. On découvre dans les dessins de ces décors toute l’influence des arts décoratifs de France, d’Allemagne et d’Italie. Pour mieux apprécier les spécificités des oeuvres suisses, le musée expose à leurs côtés de splendides pièces issues de trois sacristies visitandines du nord de l’Italie. Un véritable langage floral s’exprime dans ces travaux manuels, héritage des riches florilèges du début du 17ème siècle mais qui restent en usage sur les vêtements créés par les moniales jusqu’à aujourd’hui.

Pourquoi exposer ces trésors suisses dans le centre de la France ?

Pourquoi exposer ces trésors suisses dans le centre de la France ?

Sainte Jeanne de Chantal, fondatrice de l’ordre de la Visitation, est morte à Moulins en 1641. Depuis 1991, Moulins accueille une exposition permanente, devenue musée de la Visitation, consacrée à la valorisation et la sauvegarde du patrimoine artistique de cet ordre. La Visitation de Fribourg, quant à elle a pris conscience, avec l’aide des Services des Biens Culturels de l’État, de la qualité et de l’intérêt de son vestiaire liturgique qui a la particularité d’être conservé, entretenu, transformé dans un même lieu depuis 1635. A la suite du succès de « De Fleurs en aiguilles », l’exposition sur les broderies françaises organisée  en 2009, le Musée de la Visitation a proposé aux moniales fribourgeoises de présenter au public ce riche fonds textile. Pour mieux apprécier les spécificités des oeuvres suisses, le musée expose à leurs côtés de splendides pièces issues de trois sacristies du nord de l’Italie. A l’occasion de cette exposition, le Musée publie également un ouvrage d’art de 320 pages co-édité avec Somogy Edition d’art, en partenariat avec les Services des Biens Culturels de Fribourg. (Tableau : Les fondateurs de l’ordre aux pieds de la Vierge Marie – Fribourg, milieu 17e siècle)

en 2009, le Musée de la Visitation a proposé aux moniales fribourgeoises de présenter au public ce riche fonds textile. Pour mieux apprécier les spécificités des oeuvres suisses, le musée expose à leurs côtés de splendides pièces issues de trois sacristies du nord de l’Italie. A l’occasion de cette exposition, le Musée publie également un ouvrage d’art de 320 pages co-édité avec Somogy Edition d’art, en partenariat avec les Services des Biens Culturels de Fribourg. (Tableau : Les fondateurs de l’ordre aux pieds de la Vierge Marie – Fribourg, milieu 17e siècle)

L’art de la broderie, talent des visitandines

Le Musée de la Visitation propose la visite d’une collection unique et totalement inédite : le patrimoine du monastère de la Visitation de Fribourg, au premier rang desquelles des oeuvres brodées par ou pour les visitandines. Cette exposition rassemble près de deux cents pièces textiles brodées ou taillées dans des soieries de grande qualité : vêtements liturgiques, parements d’autels, tentures… Ensemble d’autant plus rare que la plupart des oeuvres sont dans un parfait état de conservation. De ces fils et de leur aiguille, les visitandines créent des décors somptueux, emplis d’élégants rinceaux, d’oiseaux et de myriades de fleurs chamarrées. Oeuvres minutieusement conçues, patiemment exécutées et surtout précieusement conservées… Une place particulière est réservée par les visitandines au décor floral, extrêmement prisé dans les couvents depuis le XVIIe siècle. Sous les formes les plus variées, individuelles ou en bouquet, agrémentées de rubans ou disposées dans des vases ou des corbeilles, brodées de soie aux couleurs vives et chatoyantes, les fleurs investissent une grande partie du décor, effaçant même parfois tout motif religieux.

Le pélican : broderie d’or et de soie, Italie, 20e siècle / Bouquet d’un parement : broderie d’or et soie, milieu du 18e siècle

Des oeuvres réalisées à l’ombre des cloîtres

L’art de la broderie a fleuri de tous temps dans les monastères féminins qui pratiquaient les diverses opérations relatives à la création et à l’ornementation des étoffes. Cette pratique était destinée en premier lieu à leur propre usage, mais également à leur procurer des ressources par la vente de leurs travaux. Les religieuses avaient comme modèle la Vierge Marie qui, d’après la tradition, tissait ou brodait au Temple, unissant idéalement ferveur et travail artisanal. C’est à l’ombre de ces cloîtres que l’exposition invite à admirer plus de 120 vêtements liturgiques brodés d’or et de soie, de fleurs et d’arabesques. Ils sont accompagnés de calices, de chandeliers, de tabernacle d’argent pour lesquels ces ornements ont été créés. Dans la plupart des cas, les ornements présentent deux types de décor qui s’entremêlent plus ou moins : les uns sont des motifs purement décoratifs qui «encadrent» les seconds et contribuent à les mettre en valeur, et les autres sont des figures, des scènes ou des motifs porteurs d’une signification particulière.

Contrairement aux vêtements italiens présentés à leurs côtés, les ornements suisses sont presque tous dépourvus de toute iconographie. Deux raisons peuvent expliquer cela : l’influence de la pensée protestante, majoritaire en Suisse depuis Calvin, et la nature civile de certaines broderies réemployées puis copiée par les visitandines.

Trésor sacré

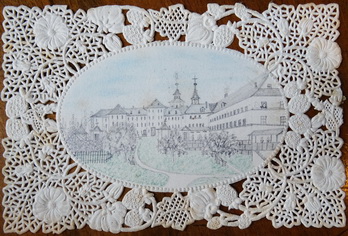

Aux côtes des « costumes de scène religieux » que sont les chasubles, les chapes et les dalmatiques, l’exposition présente aussi nombre d’objets utilisés dans le culte catholique ou conservés par les visitandines de Fribourg depuis des siècles comme des reliquaires en bois dorés, des pièces d’orfèvrerie, des travaux de dévotion en papier découpés. Ils permettent au visiteur de replacer dans leur contexte ces beaux vêtements brodés.

(Visuels : Voile du Saint Sacrement : broderie de soie, d’or et d’argent. Suisse, fin du 17e siècle / Burettes en argent, Fribourg, 1700 / Papier découpé)

La Visitation de Fribourg

Douze visitandines de Besançon fuient la bataille qui avance sur leur ville avec les troupes de Louis XIII qui a déclaré la guerre et l’Espagne et s’apprête à envahir la Franche-Comté. Elles s’installent le 23 juillet 1635 à Fribourg, vrai citadelle catholique. Après plusieurs années durant lesquelles elles sont considérées comme simples réfugiées, les religieuses sont autorisées à s’implanter, à construire un monastère et à recruter. Une chapelle en forme de rotonde est ainsi élevée au milieu du XVIIème siècle : il s’agit d’un des joyaux architecturaux de la ville de Fribourg. La communauté s’agrandit rapidement et la Visitation devient l’un des poumons spirituels de Fribourg. Des membres des familles locales au premier rang desquelles les familles patriciennes font profession religieuse dans cette maison, nouant ainsi des liens forts et durables avec la société civiles. Un pensionnat, d’abord modeste, ouvre aussi ses portes. Il s’étoffe avec le temps jusqu’au XXème siècle renforçant encore les liens entre la communauté religieuse pourtant contemplative et coupée du monde avec les familles fribourgeoises.

Au début du XIXème, la Visitation de Fribourg est presque la seule maison francophone de l’ordre à avoir résisté à la vague de fermetures entrainées par la Révolution française puis à l’expansion de l’Empire. Dès lors des dizaines de Fribourgeoises quittent l’enceinte de leur couvent de la rue de Morat, pour aider au rétablissement de dizaines de communautés françaises et même à des fondations, en France, en Belgique et aux États Unis d’Amérique. Aujourd’hui encore la communauté de Fribourg vit sa vocation religieuse dans les mêmes murs que ceux construits par leur lointaines devancières il y a plus de 350 ans.

Au début du XIXème, la Visitation de Fribourg est presque la seule maison francophone de l’ordre à avoir résisté à la vague de fermetures entrainées par la Révolution française puis à l’expansion de l’Empire. Dès lors des dizaines de Fribourgeoises quittent l’enceinte de leur couvent de la rue de Morat, pour aider au rétablissement de dizaines de communautés françaises et même à des fondations, en France, en Belgique et aux États Unis d’Amérique. Aujourd’hui encore la communauté de Fribourg vit sa vocation religieuse dans les mêmes murs que ceux construits par leur lointaines devancières il y a plus de 350 ans.

Quand la Suisse ouvre ses coffres – Trésors de la Visitation de Fribourg

Jusqu’au 24 décembre 2018

Hôtel Demoret / Espace Patrimoine / 83, Rue d’Allier / 03000 Moulins