Pendant plus de 20 ans, Antoine de Galbert a constitué une collection de plus de 500 coiffes extra-européennes. Offerts au musée des Confluences en 2017, ces objets sont de véritables portes d’entrée vers une diversité culturelle inouïe. L’exposition invite à une déambulation libre, autour de tables, regroupant les coiffes par thématique – plumes d’Amazonie, coiffes de mariages, symboles de pouvoir, etc. – avant d’en comprendre les usages. A admirer jusqu’au 23 août 2020.

La mise en scène de cette exposition insolite est époustouflante. Sur des tables, coiffes, parures de têtes, vêtements sont disposés avec art… Couleurs attirantes : plumes, tissus, matériaux rares et coûteux. Ou au contraire sobriété des matières : cheveux, ficelles, boutons, coquillages. Si ce n’était le parcours obligatoire, le visiteur aurait facilement… la tête qui tourne ! On s’attarde, on essaie de revenir en arrière, pour un détail qui a échappé à l’oeil admiratif et curieux de ne rien manquer.

Il y a une trentaine d’années, Antoine de Galbert eut l’idée de s’intéresser à la manière dont l’humanité se couvre la tête. Ce passionné a parcouru les étals et les boutiques, les maisons et les temples; il a interrogé, questionné, recherché. Constatant que sur tous les continents, la tradition était de se parer le crâne, il a décrit le monde en plus de cinq cents coiffes. Cette démarche est à l’image de celle du musée des Confluences qui s’attache à décrire la complexité du monde à travers la diversité de ces collections. En 2017, Antoine de Galbert a choisi de donner au musée des Confluences l’ensemble de son extraordinaire collection.

La nature du couvre-chef constitue un signe distinctif des individus qui détiennent le pouvoir politique au sein d’une communauté. Décorées de motifs investis de puissance surnaturelle, leurs coiffes établissent un lien avec les forces invisibles. Celles-ci renforcent le pouvoir de leur porteur autant qu’elles l’affirment. (Visuels ci-dessus : vue de l’exposition et de la mise en scène © Françoyse Krier)

L’humanité se couvre la tête…

Etonnante, parfois spectaculaire, la coiffe protège du soleil ou des intempéries et confère à l’individu qui la porte une protection toute symbolique aussi. Couvre-chefs, bonnets de plumes et couronnes peuvent être des emblèmes de pouvoir ou d’identité. Dans bon nombre de sociétés, elles marquent le statut de l’individu : jeune marié, danseur, chamane, guerrier ou monarque… Ces couvre-chefs permettent aussi de se préserver des pouvoirs maléfiques des forces occultes.

Les coiffes permettent d’identifier au premier regard la place de chaque individu dans la société et de l’assigner à son rôle. La nature des différents ornements, la richesse de la parure, constituent autant d’indicateurs qui nous éclairent sur l’âge ou la situation de la personne qui le porte. L’entrée dans l’âge l’adulte, le mariage, la maternité, la mort, donnent lieu à des rituels aux cours desquels les individus revêtent une coiffe symbolisant cette étape de la vie ou ce passage.

Coiffe de femme portées par les épouses. Nord de la Thaïlande, 20e // Coiffe de fillette au décor de fleurs de pêcher. Chine, 20e. ©Pierre-Olivier Deschamps / agence Vu’ // Casquette de danse en forme de raie, inspiré des casquettes de la marine allemande. Papouasie-Nouvelle Guinée. ©Fk // Coiffe de femme à longues cornes. Chine, fin 20e. Bois, cheveux, laine ou coton. ©Pod / Vu’

Pouvoir magico-religieux

Il existe probablement autant de coiffes que de croyances dans le monde. Certaines coiffes ouvrent un accès au monde de l’invisible, tandis que d’autres sont indissociables des rituels spirituels et religieux. Au 19ème siècle, en Sibérie, on couvrait la tête des défunts avec des coiffes parsemées de décorations destinées à les protéger des éléments hostiles pour leur dernier voyage. Les moines boudhistes tibétains de l’école Gelupka sont reconnaissables aux bonnets jaunes portés lors des cérémonies.

Dans de nombreuses sociétés, les coiffes prennent la forme de masques qui ont vocation à aider au passage des défunts dans l’au-delà, à participer à l’initiation des jeunes ou à rappeler les codes de bonne conduite. Le spectaculaire masque lukuta incarnait chez les Bassari en Afrique de l’Ouest un esprit veillant à la continuité des rites. Il était porté lors des cérémonies d’initiation des jeunes garçons et lors des rites agraires. En Papouasie, les masques jipae sont portés pour célébrer le passage des morts du monde des vivants vers celui des esprits. En Centrafrique, les garçons se couvraient d’un casque recouverts de piques de bois lors d’une cérémonie dansée marquant leur passage à l’âge adulte.

Diadème de mariage pour femme et coiffe de mariage pour homme, Inde début 21e. Le topor, chapeau conique agrémenté de pompons suspendus, est offert par la belle-famille.. ©Fk

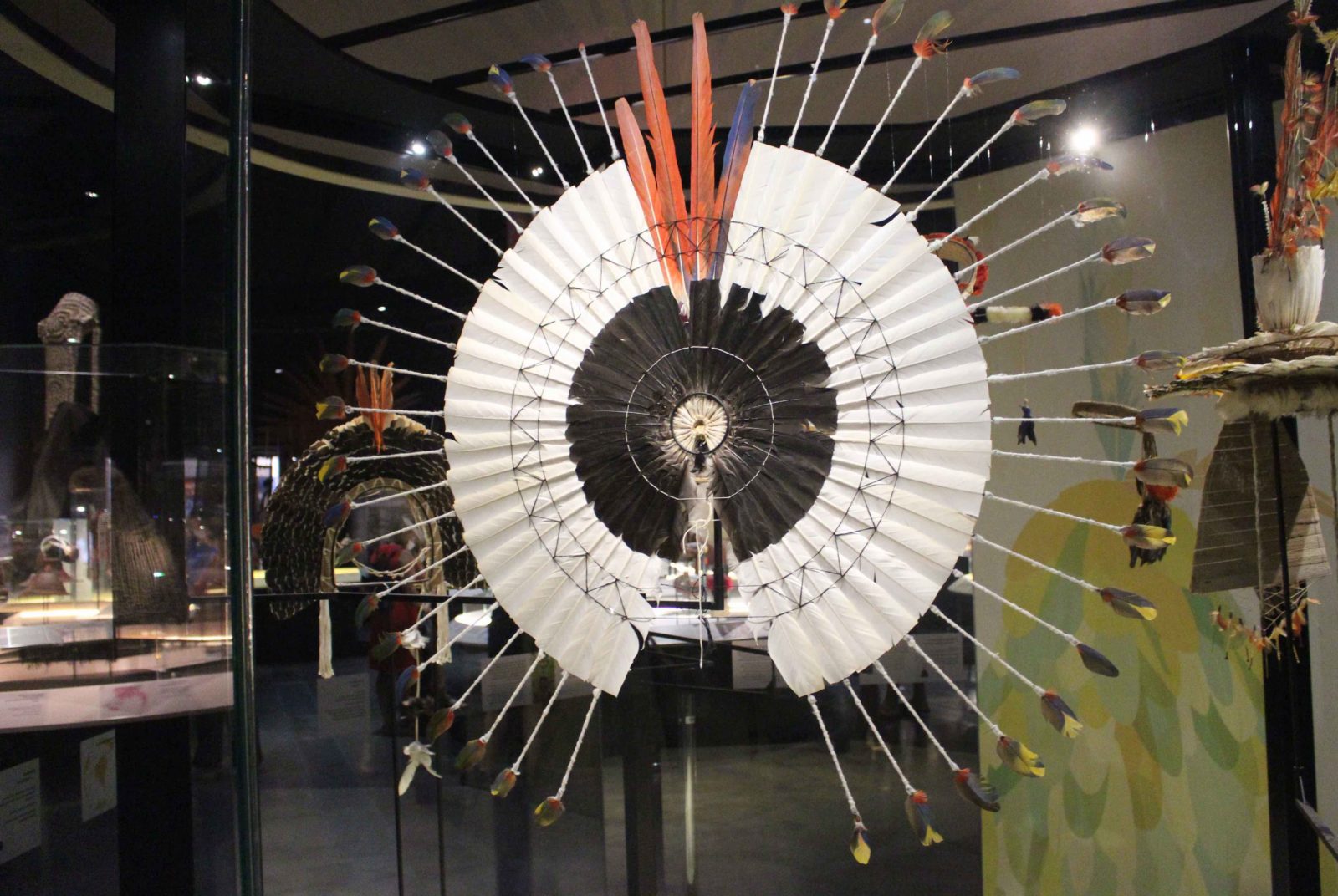

Au centre, masque rond Lukuta, réservé aux hommes à l’occasion des cérémonies d’initiations des jeunes garçons, mais également de rites agraires. Sud du Sénégal. ©Fk

Etapes du cycle de la vie humaine

Les rituels célèbrent les rythmes de la nature. Les parures nuptiales portent des symboles de prospérité et de fécondité permettant aux jeunes filles d’endosser leur statut d’épouse et de future mère sous de bons augures. Richement ornées, ces coiffes dotent parfois la femme d’une petite fortune dont elle pourra disposer en cas de besoin. En Namibie, une coiffure particulière correspond à chaque période de la vie d’une femme. Composée de cuir, de métal, de graisse et de terre, elle marque le statut de jeune fille en âge de se marier. En Chine, les futures mariées se préservent des forces maléfiques en portant un diadème avec des motifs reproduisant des scènes de la mythologie, des représentations d’oiseaux, de fleurs et de feuilles. Dans la province de Yunnan, les femmes âgées portent un couvre-chef orné d’un phénix, symbole de bonheur conjugal et de longévité. La parure des bédouines mariées révèle leur appartenance ethnique et leur fortune, et s’enrichit avec des pièces de monnaie, pierres, perles, etc., au fil des événements importants de sa vie familiale.

En Amazonie, chaque population possède ses propres parures, déclinées à l’infini grâce à la grande variété des plumes disponibles dans l’environnement. Portés le plus souvent lors de rituels, les ornements permettent notamment d’exprimer la complexité de l’organisation sociale. Chez les indiens kayapo du Brésil, chacun a, selon ses origines, le privilège de se parer de certaines plumes. Le bonnet de plumes krãimrôjakati est lié à un récit mettant en scène le combat de deux personnages mythiques contre un aigle harpie géant. Les héros victorieux auraient créé la première coiffe à partir des plumes de l’oiseau.

De génération en génération, les rituels évoluent, avec les sociétés. Avec eux, les styles et les usages des coiffes changent au fil du temps. Avec la mondialisation et l’essor du tourisme, certains rituels se transforment en spectacles ou en attractions, détournant les parures de leur sens initial, mais leur donnant parfois une seconde vie.

Lyon ~ musée des Confluences

Un monde en tête

Donation Antoine de Galbert

Jusqu’au 23 août 2020.

Donation : 520 coiffes et autres objets

L’exposition : 335 coiffes, chapeaux, masques et parures de têtes et 5 costumes.

Coiffe la plus ancienne : coiffe résille du Pérou précolombien, antérieure au 15ème siècle.

Ouverture du musée : du mardi au vendredi de 11 à 19 h // Samedi et dimanche de 10 à 19 h.

Jeudi nocturne jusqu’à 22 h

Avec plus de 680’000 visiteurs par an, le musée des Confluences est le musée le plus visité de France après Paris.

Ci-dessus : Antoine de Galbert © Denis Vincon // La mise en scène très réussie de l’exposition © Françoyse Krier

Voir aussi :