Il existe une multitude de cathédrales et d’églises à Saint-Pétersbourg. La cité de Pierre le Grand s’enorgueillit d’un large et somptueux patrimoine religieux, où se mêlent influences classique, baroque et orientale. Plusieurs confessions chrétiennes ont une cathédrale à Saint-Pétersbourg, mais la ville compte également des synagogues, mosquées et temples boudhistes. Nombre de nouvelles églises ont été construites après la chute du communisme.

Grande est la ferveur du peuple russe, principalement lors des fêtes de Pâques. Ainsi est-il courant de croiser quotidiennement, dès l’ouverture des églises orthodoxes, des fidèles de tous âges s’y rendant afin de prier, de faire brûler un cierge devant une icône, ou de déposer une feuille de papier sur laquelle ils indiquent la durée de la prière souhaitée (une semaine, un mois…), en précisant les intentions (maladie, travail, études…). La période demandée pour la prière étant écoulée, le prêtre conserve ces diptyques ou les met en terre.

Symboles religieux orthodoxes

Les coupoles (bulbes) : une seule coupole représente le Dieu unique. 3 coupoles : la Trinité. 5 coupoles : Jésus et les 4 évangélistes. 7 coupoles : les 7 sacrements de l’Église.13 coupoles : le Christ et les 12 apôtres et 33 coupoles : les années de la vie du Christ sur notre Terre. La coupole centrale est recouverte à l’intérieur d’une image du Christ en gloire, appelé Christ Pantocrator, ” tout puissant “.

Les couleurs : les coupoles étoilées sur fond bleu couronnent les églises consacrées à la Mère de Dieu, l’étoile symbolisant la nativité du Christ, né de la Vierge Marie. Les coupoles des églises dédiées à la Sainte Trinité sont peintes en vert, couleur du Saint Esprit, de même que celles des églises consacrées aux saints. Parfois le gris est préféré au vert. La couleur dorée représentant la Majesté est donc réservée aux églises consacrées au Dieu Tout Puissant.

La croix orthodoxe

La croix orthodoxe

Cette croix, appelée aussi croix à huit branches, est une variante de la croix chrétienne, et possède deux branches horizontales : la plus grande destinée à supporter les bras du crucifié. La plus courte des trois, représente la pancarte qui, selon la tradition, aurait été attachée sous les ordres de Ponce Pilate sur laquelle se trouvait l’inscription INRI, abréviation de « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs.

En bas, une petite barre diagonale : représente l’appui pour les pieds qui servit à Jésus Christ. Contrairement à la tradition catholique, les chrétiens orthodoxes considèrent que les pieds du Christ n’étaient pas cloués ensemble, mais reposaient sur cet appui-pied. L’une des extrémités orientée vers le ciel représente le paradis. L’autre, orientée vers le bas, symbolise l’enfer.

Les icônes

Les murs de la plupart des églises sont chargés d’icônes, peintures religieuses sur bois au fond généralement de couleur dorée, et agrémentées de couleurs vives. Ces couleurs sont codifiées :

l’or représente le reflet pur de la lumière – le blanc est la couleur de la divinité et le bleu celle de

la transcendance – le pourpre exprime l’idée de richesse – le vert correspond à la vie, la végétation, la croissance et la fertilité – Le brun figure le terrestre. Les personnages sont la plupart du temps représentés le regard de coté, la tête cerclée

d’une auréole. Un cadre de verre protège certaines icônes de sorte que les nombreux fidèles puissent y accéder et les embrasser. Il n’est pas rare de voir une personne venir essuyer le verre après chaque hommage.

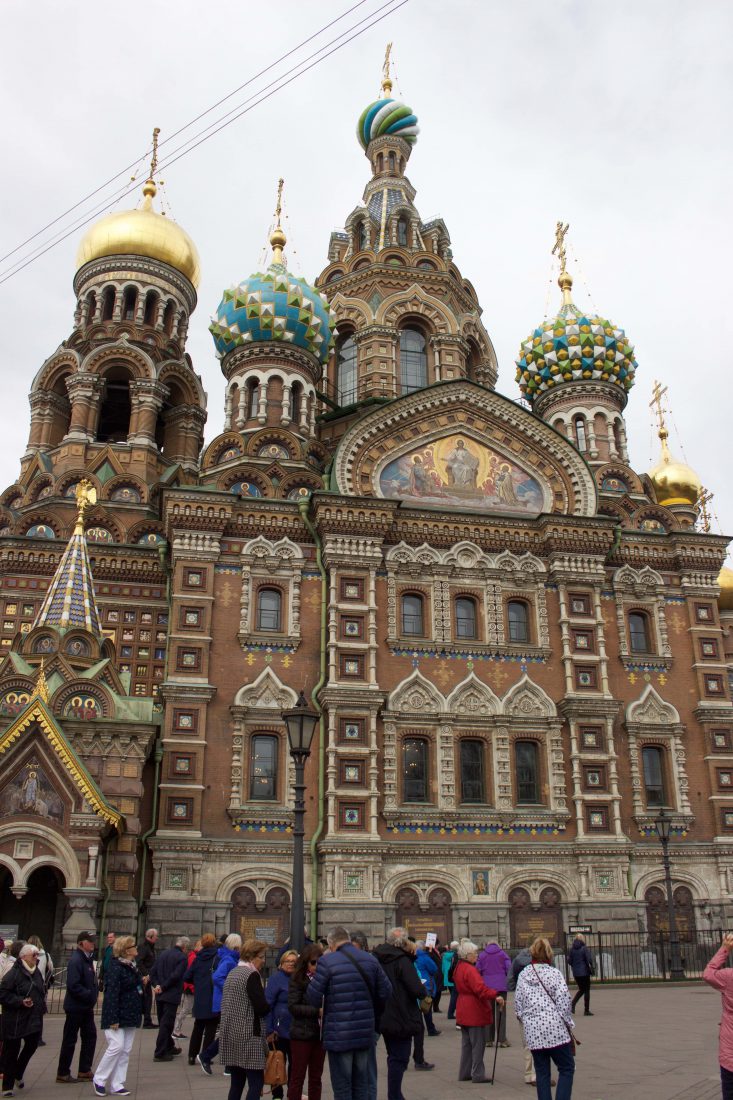

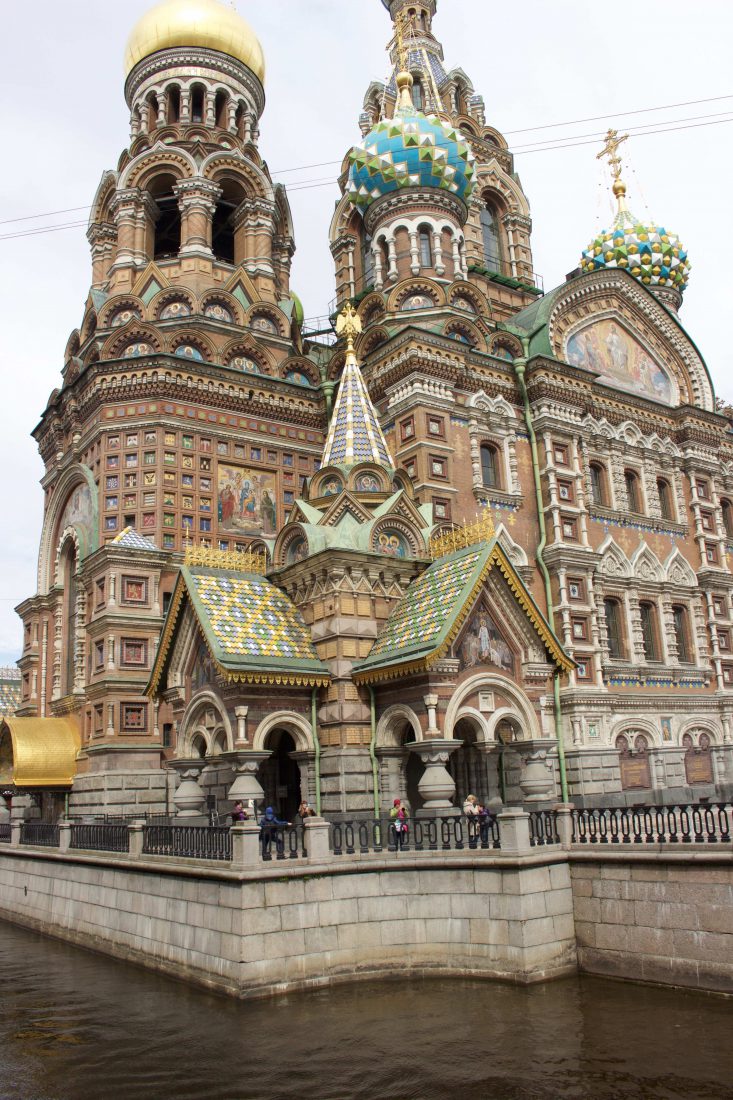

La riche décoration de la façade de Saint-Sauveur-sur-le-Sang-versé

Ce véritable bijou architectural fut inspiré par l’église Saint-Basile, édifiée sur la Place Rouge de Moscou. Ce monument haut en couleurs est à l’image que tout un chacun se fait d’une église typiquement orthodoxe : dorures, murs polychromes, dômes en forme de bulbes, mosaïques et motifs évoquant l’Orient…

En 1881, Alexandre II fut assassiné en ces lieux par le mouvement révolutionnaire “La volonté du peuple”. Deux ans plus tard, la famille impériale décida d’élever un monument religieux à l’endroit où fut jetée la bombe sur l’équipage impérial. D’où le nom “Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé” de cette Eglise de la Résurrection. Sa construction dura plus de vingt ans et s’acheva en 1907.

A l’intérieur, les murs sont recouverts de mosaïques exécutées d’après des esquisses de grands artistes russes. Les neuf coupoles de l’église sont recouvertes d’émail coloré et de dorures. La plus haute coupole s’élève à 81 m.

Solennité de Saint-Nicolas-des-Marins

Exemple typique d’architecture baroque, cet édifice religieux dédié aux marins et à leur saint patron, Nicolas, est l’une des rares églises à n’avoir jamais fermé ses portes, même pendant la période soviétique.

Située son loin du centre-ville de Saint-Pétersbourg, au croisement des deux canaux – Krioukov et Griboïedov, la Cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins est l’une des cathédrales les plus remarquables de Saint-Pétersbourg. Elle est consacrée aux gens perdus en mer.

Construite en 1753-1762 par Sava Tchévakinski, contemporain de Rastrelli, elle a beaucoup de points communs avec la cathédrale du Smolny : colonnes blanches tranchant sur le fond azur des parois, stucs représentant des têtes de chérubins, guirlandes entourant les fenêtres ovales. Le campanile – clocher de quatre étages – se dresse à quelque distance de la cathédrale, au bord du canal Krioukov.

L’intérieur comporte deux églises – basse et haute. L’église inférieure est dédiée à Saint-Nicolas, protecteur des voyageurs et navigateurs. La grande église est dédiée à l’Epiphanie de Dieu. Aussi, son nom complet est-il : la cathédrale de Saint-Nicolas-et-l’Epiphanie.

On peut y admirer 10 icônes d’or, cadeau de l’impératrice Catherine II en l’honneur des 10 plus grandes victoires navales de la Russie, ainsi que plusieurs plaques commémoratives en l’honneur des marins disparus, notamment lors de la guerre russo-japonaise au début du XXème.

Une icône très vénérée à Notre Dame de Kazan

Autre incontournable, Notre Dame de Kazan, construite entre 1801 et 1811 pour abriter la précieuse icône de la Vierge de Kazan, protectrice des Romanov. Paul Ier voulait faire de cette cathédrale l’équivalent de Saint-Pierre-de-Rome. D’où le dôme impressionnant de 76 m de haut et la double colonnade ouverte, soit 96 colonnes en demi-cercle ornées de feuilles d’acanthe.

L’imposant portail en bronze et la copie de la porte du Paradis du baptistère de Florence. Visiteurs et croyants se recueillent devant l’icône de Notre Dame de Kazan, la plus vénérée de Russie. L’intérieur, de style orthodoxe traditionnel, comporte 56 colonnes corinthiennes en granit rose de Finlande. Le sol est revêtu de mosaïque de Carélie. L’architecte a également utilisé du porphyre local et du jaspe. La cathédrale est considérée comme un musée de la pierre russe. Le principal matériau employé pour le revêtement extérieur de ses murs ainsi que pour les sculptures des chapiteaux et des frises était du tuf calcaire extrait non loin de Saint-Pétersbourg,

Tous les membres de la famille impériale se sont mariés dans cette cathédrale. Il y fut dit des messes d’actions de grâce après les tentatives d’attentats contre Alexandre II et l’on y célébra le tricentenaire de la maison Romanov. Pendant la période soviétique, la cathédrale fut transformée en Musée de la Religion et de l’Athéisme. Au printemps dernier, à l’extérieur, une exposition de photos présentait des vues de Saint-Petersbourg lors de la Seconde Guerre mondiale.

L’ensemble Smolny, entre baroque italien et caractère russe

Le couvent Smolny est un ancien édifice religieux orthodoxe comprenant la cathédrale de la Résurrection et un ensemble de bâtiments arborant tous des couleurs éclatantes, bleu, blanc et or.

Œuvre de l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli commandée par Elisabeth Ière qui pensait s’y retirer, l’ensemble est composé d’un couvent, d’un institut, d’un ancien pensionnat pour jeunes filles de l’aristocratie russe et de la cathédrale de la Résurrection laquelle, de nos jours, accueille régulièrement des expositions et des concerts.

Œuvre de l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli commandée par Elisabeth Ière qui pensait s’y retirer, l’ensemble est composé d’un couvent, d’un institut, d’un ancien pensionnat pour jeunes filles de l’aristocratie russe et de la cathédrale de la Résurrection laquelle, de nos jours, accueille régulièrement des expositions et des concerts.

La construction du couvent Smolny fut commencée sur l’emplacement où, du temps de Pierre le Grand, se trouvait la cour des Poix – Smolianoï ou Smolny Dvor – lieu où l’on distillait le goudron (smola) indispensable à la construction des navires. Du vivant de Rastrelli, l’aménagement des autres bâtiments resta inachevé. Après 1830, ces travaux furent menés à terme dans le respect du style du célèbre architecte. En 1917, le Soviet de Petrograd prit place dans l’institut qui devint plus tard le siège du parti communiste de Leningrad. Lenine y a dirigé l’assaut du Palais d’Hiver. Actuellement, les bureaux de la mairie de St Petersbourg y sont installés.

La cathédrale de la Résurrection est un chef-d’oeuvre aussi magnifique à contempler en hiver sous la neige qu’en été, alors que le soleil fait étinceler les 5 coupoles à bulbes.

L’impressionnante cathédrale Saint-Isaac, véritable prouesse technique

Sa construction, ou plutôt la reconstruction d’une église située à cet endroit, a été décidée par l’empereur Alexandre Ier. L’appel d’offres a été remporté par le Français Auguste Ricard de Montferrand au terme de travaux étalés sur quarante ans. Ce fut le chantier du siècle !

Bâtie sur des milliers de pilotis capables de supporter l’énorme masse de 300’000 tonnes, la

Bâtie sur des milliers de pilotis capables de supporter l’énorme masse de 300’000 tonnes, la

cathédrale a été inaugurée en juin 1858 et possède une capacité d’accueil de 15’000 personnes.

Elle porte le nom du moine byzantin du IVème siècle Isaac de Dalmatie canonisé par l’église orthodoxe. Pierre le Grand, fondateur de Saint Petersbourg était né un 30 mai, jour de St Isaac.

Son dôme culmine à 101,5 mètres, c’est le deuxième bâtiment le plus haut de la ville après la cathédrale Pierre-et-Paul. La colonnade qui se situe à une hauteur de 43 mètres offre une vue imprenable sur la ville. La décoration intérieure a nécessité 400 kilos d’or, 16’000 tonnes de malachite, 500 kilos de lapis-lazuli, 14 types de marbre et un millier de tonnes de bronze.

Les mosaïques faites de morceaux d’émail de 28’000 teintes couvrent une surface de 66 m2.

La cathédrale est ornée de sculptures d’anges, d’évangélistes et d’apôtres. 24 sculptures d’anges et d’archanges entourent la balustrade de la coupole principale. Toute la décoration intérieure due aux meilleurs peintres, sculpteurs et artisans russes de l’époque.

Les colonnes de granit monolithe autour des quatre façades ont été transportées de Finlande par la mer et pèsent chacune 114 tonnes.

La cathédrale est dotée de trois autels : Saint Isaac le Dalmate au centre, Saint Alexandre Nevski à gauche, et Sainte Catherine à droite. Aujourd’hui, les offices ne sont célébrés que dans l’un des autels, l’autel central étant réservé pour les grandes fêtes religieuses. C’est l’une des églises préférées des touristes qui s’y rendent en masse… On dénombre environ 2,3 millions de touristes par an et les recettes du musée servent entre autres à la restauration de ce monumental édifice.

Saint-Isaac était la cathédrale principale de la ville jusqu’à la révolution de 1917 où elle a été pillée par les bolcheviks. Puis, en 1928, l’édifice a été transformé en musée d’histoire et d’art. Statut que l’imposante cathédrale a conservé depuis, même si les offices religieux ont repris, surtout lors d’importantes fêtes religieuses. De 1931 à 1986, elle a abrité le plus lourd pendule de Foucault du monde, dispositif expérimental conçu pour mettre en évidence la rotation de la Terre.

Saint-Isaac était la cathédrale principale de la ville jusqu’à la révolution de 1917 où elle a été pillée par les bolcheviks. Puis, en 1928, l’édifice a été transformé en musée d’histoire et d’art. Statut que l’imposante cathédrale a conservé depuis, même si les offices religieux ont repris, surtout lors d’importantes fêtes religieuses. De 1931 à 1986, elle a abrité le plus lourd pendule de Foucault du monde, dispositif expérimental conçu pour mettre en évidence la rotation de la Terre.

La cathédrale Saint-Isaac est classée troisième cathédrale d’Europe, après la basilique Saint-Pierre et cathédrale Saint-Paul de Londres.

La ravissante petite église

arménienne Sainte-Catherine

Un peu en retrait de la perspective Nevski, cette jolie église aux tons turquoise et blanc appartient à l’Eglise apostolique arménienne. En 1770, Catherine II autorisa la construction d’une église pour la communauté arménienne de la ville, financée par Ivan Lazariev, chef de la communauté et bijoutier de la cour impériale. En 1780, l’église fut consacrée en présence du prince Grigori Potiemkin puis elle connaîtra plusieurs aménagements. Fermée en 1930, elle abrita le siège de la défense antiaérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. A la chute du régime soviétique, elle fut rendue à la communauté arménienne et restaurée grâce à leurs dons.

L’unique synagogue de la ville

Dans la vie sociale et religieuse, les Juifs furent frappés de mesures de répression tant en Russie prérévolutionnaire que durant l’époque de Staline. Pendant longtemps ils n’eurent pas l’autorisation d’habiter à Moscou. La plupart furent obligés de déménager au sud de la Russie, à la «limite résidentielle». Ils eurent la permission officielle d’habiter à Saint-Pétersbourg, mais n’eurent le droit de construire une synagogue qu’à la fin du 19ème siècle. Ce bâtiment imposant, avec sa haute coupole, a été édifié en 1899 grâce aux dons de nombreux mécènes. Sa grande salle restaurée a été réouverte en 2001. Ce lieu est aujourd’hui le centre de la communauté juive, estimée à 80’000 membres, et regroupe toute les institutions qui en dépendent.

Dans la vie sociale et religieuse, les Juifs furent frappés de mesures de répression tant en Russie prérévolutionnaire que durant l’époque de Staline. Pendant longtemps ils n’eurent pas l’autorisation d’habiter à Moscou. La plupart furent obligés de déménager au sud de la Russie, à la «limite résidentielle». Ils eurent la permission officielle d’habiter à Saint-Pétersbourg, mais n’eurent le droit de construire une synagogue qu’à la fin du 19ème siècle. Ce bâtiment imposant, avec sa haute coupole, a été édifié en 1899 grâce aux dons de nombreux mécènes. Sa grande salle restaurée a été réouverte en 2001. Ce lieu est aujourd’hui le centre de la communauté juive, estimée à 80’000 membres, et regroupe toute les institutions qui en dépendent.

Texte et photos : Françoyse Krier