Objet très prisé à la cour de Marie Antoinette.

Bienvenue dans la belle exposition « Musique mécanique », où boîtes à musique et autres objets dotés de mécanismes musicaux de la collection du Musée d’art et d’histoire éveillent en nous des souvenirs d’un charme désuet… Objets fascinants dont le principe a été inventé à Genève à la fin du XVIIIème siècle, mélodies de Verdi, Rossini, Wagner et airs populaires qui animaient les salons d’autrefois, chorégraphie précise des lames vibrantes, plateaux, cylindres et goupilles, subtilité des mécanismes conçus par les horlogers et les mécaniciens d’art, dont les savoir-faire sont inscrits au patrimoine immatériel de l’UNESCO…

Montre en forme de harpe avec

mécanisme à musique

Bessière et Schneider, faiseurs de boîtes

Genève ou Suisse,

vers 1810. © Musée d’art et d’histoire

de Genève,

photo : B. Jacot-Descombes

On connaît dès le début du VXIIIème siècle, les propriétés de résonance des métaux et spécialement de l’acier. Le son des boîtes à musique est produit par un mouvement mécanique qui actionne un cylindre garni de pointes. Celles-ci soulèvent plus relâchent dans un ordre défini des lames en acier disposées en peigne, les mettant en vibration. À chaque lame correspond une note. Plus la mélodie est complexe plus il faut de lames et plus les cylindres doivent comporter de pointes, picots ou goupilles. Les cylindres amovibles puis interchangeables vont augmenter la taille des boîtes à musique et élargir le répertoire des airs.

Pierre Jaquet Droz (1727-1790), Josué Robert (1691-1771), horlogers, penduliers. La Chaux-de-Fonds et Genève, 1783. La plupart de ces objets sont pourvus de systèmes sonores

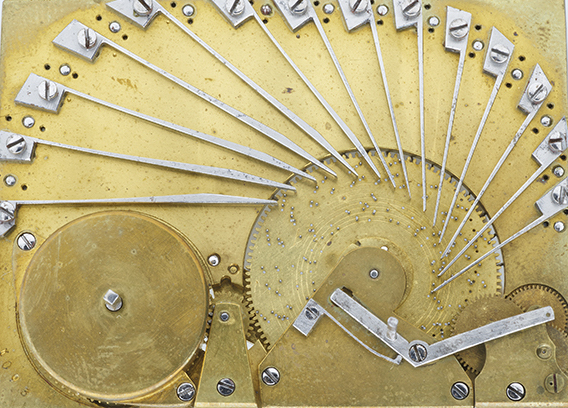

Lieu de fabrication indéterminé, vers 1825

Laiton, acier . Musique à plateau, deux éventails de 14 lames individuelles (recto et verso) Ancien fonds ; inv. N 0550

© Musée d’art et d’histoire de Genève, photo : F. Bevilacqua

Genève, vers 1820-1830. Boîte en or guilloché, cuvette en laiton gravé et doré . Mouvement 3/4 platine en laiton doré et acier, musique à plateau au passage (26 lames), répétition à quarts sur demande par poussoir, sur deux timbres-ressorts, échappement à cylindre. Inv. N 0755

© MAH Genève, photo : F. Bevilacqua

Suisse ( ?), 19e s. Laiton doré, acier

Rare mécanisme à musique de type « Cartel 1ère époque » muni d’un cylindre et d’un clavier de 64 lames individuelles en trois blocs de 18 lames juxtaposés.

Legs, 2014 ; inv. H 2014-0284

© Musée d’art et d’histoire de Genève,

photo : B. Jacot-Descombes

Parmi les airs les plus fréquents recensés parmi les 225 airs différents :

Guillaume Tell, Prière, Rossini La Muette, Barcarolle, Auber Les Cloches de Corneville valse, Planquette Les Vêpres Siciliennes, mazurka, Verdi Martha,

La dernière rose, von Flotow

Carmen, Marche, Bizet Guillaume Tell, Tyrolienne, Rossini

Laiton et acier. Legs, 2014 ; inv. H 2014-0272

© Musée d’art et d’histoire de Genève,

photo : B. Jacot-Descombes

marteaux et timbres ressorts

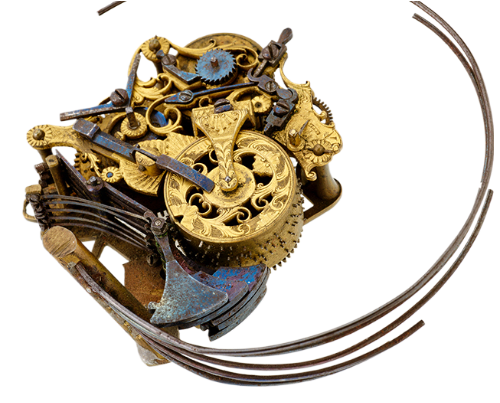

Suisse, ou France, entre 1750 et 1780.

Laiton gravé, doré, acier, acier bleui.

Mouvement de forme, squeletté,

à ponts gravés et fusée à chaîne,

réalisé entre 1750 et 1780

et transformé postérieurement

Inv. H 2014-0007

© Musée d’art et d’histoire

de Genève,

photo : F. Bevilacqua

À la fin du XVIIIème siècle, un horloger genevois constate les propriétés de résonance de l’acier et imagine enrichir de notes les sonneries (cloches et carillons) associées aux garde-temps domestiques depuis le XVIème siècle. En 1796, Antoine Favre (1767-1828) présente à la Société des Arts de Genève « un carillon sans timbres jouant deux airs et imitant le son de la mandoline, renfermé dans le dessus d’une tabatière de grandeur ordinaire. » Dès 1802, Isaac-Daniel Piguet (1775 -1841), un horloger de la Vallée de Joux installé à Genève, développe l’invention en introduisant dans des bagues, des cachets et des montres, ces minuscules mouvements à musique mis au point par Antoine Favre, qu’il double de figures animées.

Pour garnir des objets plats comme les montres, le cylindre est dès lors remplacé par un petit disque appelé « plateau ». Garni de picots sur les deux faces, il augmente le nombre de notes. Vers le milieu du 19e siècle, des mouvements plus grands sont placés dans des tabatières, boîtes en bois, en corne, en écaille ou en métal précieux, ou des socles de pendule. Ces mécanismes sont associés à des objets d’art. Mais leur potentiel musical représente un intérêt propre : ils se logent dans des boîtes simples de bois fruitier, d’où leur nom de « boîtes à musique ».

Ci-dessous : musique émanant de l’une des boîtes à musique du collectionneur :

Déjà riche d’objets intégrant des mécanismes musicaux – garde-temps, automates, tabatières –, le musée a reçu en legs, en 2014, la collection de boîte à musique du CABAM, le Conservatoire autonome des boîtes à musique, créé en 1955 par Jacques Antoine Horngacher, dit Etienne Blyelle, collectionneur genevois passionné.

A l’entrée de la salle, le podium de droite donne une vision de que que fut son appartement, son musée particulier, soit 135 boîtes à musique. Fondateur du CAVAM avec les frères Auberson, Etienne Blyelle a dédié sa vie à l’étude de ces objets particuliers.

Schützhold & Werner ou Frédéric Adolphe Richter & Co Allemagne, vers 1900.

Bois, métal, laiton, acier, carton perforé Airs de Giuseppe Verdi, Johann Strauss, Louis James Alfred Lefébure-Wély, Friedrich von Flotow, Carl Joseph Millöcke . Long. 71,5 x haut. 29 x prof. 59 cm Legs, 2014; inv. H 2014-0333 © Musée d’art et d’histoire de Genève, photo : F. Bevilacqua

Mermod Frères Sainte-Croix, vers 1900

Bois, verre, vitrail, laiton, acier. Musique à disque vertical interchangeable, 140 lames.

L’apparition de disques métalliques à Leipzig en 1885, mise au point pour remplacer les cylindres, préfigurent phonogramme et gramophone qui détrôneront très vite les boîtes à musique.

Le son des boîtes à musique est produit par un mouvement mécanique qui actionne un cylindre garni de pointes. Ce sont ces pointes qui soulèvent plus relâchent dans un ordre défini des lames en acier disposées en peigne, les mettant en vibration. À chaque lame correspond donc une note. Plus la mélodie est complexe plus il faut de lames et plus les cylindres doivent comporter de pointes, picots ou goupilles.

L’apparition de disques métalliques à Leipzig en 1885, mise au point pour remplacer les cylindres, préfigurent phonogramme et gramophone qui détrôneront très vite les boîtes à musique.

de la mécanique, de l’horlogerie ?

Jacques Bruguier (1801-1873)

Genève, vers 1868. © MAH Genève, photo : F. Bevilacqua

L’Oiseau chanteur devient un objet particulièrement séduisant au début du XVIIIème jusque dans les années 1840. De nombreuses tabatières sont pourvues d’un oiseau chanteur ou de musiques mélodies connues, populaires comme le Ranz des vaches…

Ci-dessus, visite guidée en compagnie d’Estelle Fallet,

Conservatrice en chef du domaine

Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures

(appuyez sur l’image pour entendre une valse de Frédéric Chopin).

Le parcours audioguidé propose

d’observer dans le détail quelques pièces,

de découvrir leur histoire parfois rocambolesque

et permet aussi d’entendre le son de certaines d’entre elles…

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, le transfert de la technologie passe de Genève à Sainte Croix, dans le Jura vaudois, où la production s’industrialise. Cette branche annexe de l’horlogerie requiert la combinaison de nombreuses compétences. Ateliers et manufactures réunissent des dizaines de métiers : arrangeur de mélodies, accordeur, ébéniste, automatier entre autres, s’associent pour créer des ponts entre art et technologie mécanique. Vers le milieu du XIXème siècle, l’industrie de la boîte à musique se sépare de l’horlogerie, pour s’implanter notamment à Sainte-Croix, où la mécanique d’art, incluant la création d’automates et d’oiseaux chanteurs, poursuit aujourd’hui son développement.

Musique mécanique : à voir jusqu’au 17 août 2025

Musée d’art et d’histoire

Rue Charles-Galland 2 CH–1206 Genève

mahmah.ch

Billetterie : billetterie.mahmah.ch