Réalisée à partir des collections du musée des Arts décoratifs de Paris, l’exposition au Palais Lumière à Evian retrace l’histoire de l’affiche intimement liée à l’histoire de la presse, aux contextes politiques et économiques depuis 1850, moment clé de l’histoire de la pub. L’exposition très riche et très intéressante présente 250 œuvres – dont 4 très grandes affiches – qui ont nécessité trois semaines de montage.

Réalisée à partir des collections du musée des Arts décoratifs de Paris, l’exposition au Palais Lumière à Evian retrace l’histoire de l’affiche intimement liée à l’histoire de la presse, aux contextes politiques et économiques depuis 1850, moment clé de l’histoire de la pub. L’exposition très riche et très intéressante présente 250 œuvres – dont 4 très grandes affiches – qui ont nécessité trois semaines de montage.

Le début du XXème siècle marque la fin d’une certaine liberté de parole et celle d’une génération dont les grands noms étaient : Toulouse Lautrec, Chéret, Mucha… Leur absence crée alors un sentiment de vide d’autant plus fort que leurs images étaient devenues omniprésentes sur les murs de Paris. Un vide qui a pu laisser s’installer l’idée que l’art de l’affiche était resté moribond jusqu’en 1918. Cet art

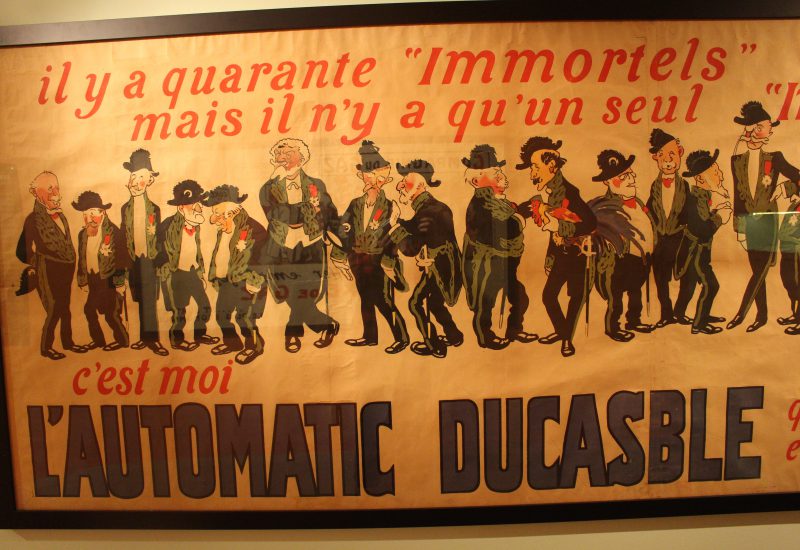

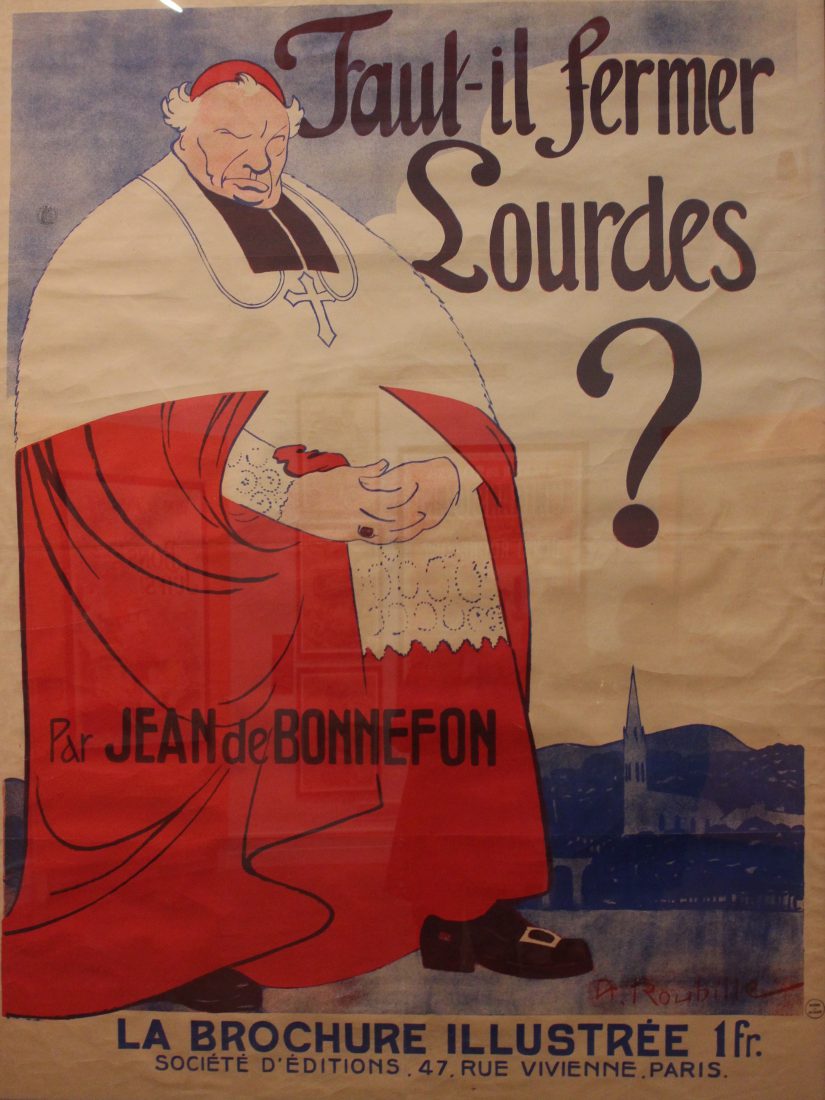

C’est mal connaître le rôle joué par les dessinateurs de presse et les caricaturistes durant cette période car, très vite, les annonceurs repèrent leur trait acerbe, leur maîtrise du raccourci, leur art de l’ellipse, qui rejoignent admirablement les premières théories publicitaires. Ces dessinateurs prennent le relais et renouvellent le genre en profondeur : parmi eux Jossot, Sem, Barrère, Guillaume Gus Bofa, Roubille ou Cappielo, autant d’artistes qui ont inspiré Cabu ou Wolinski.

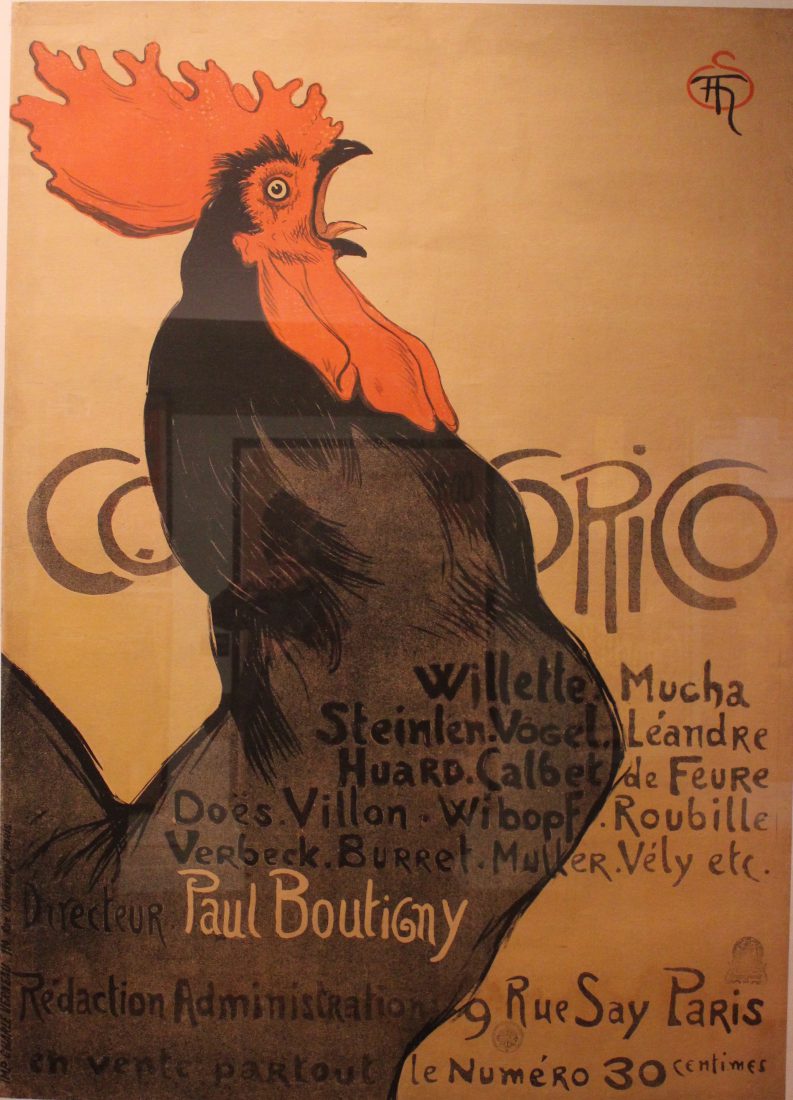

Une affiche réussie doit immédiatement marquer l’esprit et capter l’attention de celui qui la regarde : c’est ce qu’ont compris Forain, Sem, Steinlen, Nadar ou Willette, puis Cappiello, O’Galop et Jossot, dont les affiches connaissent un grand succès.

Une affiche réussie doit immédiatement marquer l’esprit et capter l’attention de celui qui la regarde : c’est ce qu’ont compris Forain, Sem, Steinlen, Nadar ou Willette, puis Cappiello, O’Galop et Jossot, dont les affiches connaissent un grand succès.

Le Rire (1894-1971) est « la revue la plus importante jusqu’après la première Guerre mondiale. Sa réussite tient au prestige des plus grands noms du crayon, associés à d’illustres plumes : Léandre, Caran d’Ache… Tous les styles et toutes les opinions cohabitent. Cette revue a été déclinée avec Le Sourire (créé en 1899 par Alphonse Allais), avec une version belge, et dans un pavillon de l’Exposition universelle de 1900 « La Maison du rire ».

L’Affaire Dreyfus (1894-1906) induit « la création de nombreux titres de presse pour ou contre le capitaine français juif, « présentés côte à côte dans l’exposition et permettent de poser les questions très actuelles de censure ou d’autocensure, des limites de la liberté d’expression ». Le Musée des horreurs (1899-1901), hebdomadaire antidreyfusard apparaît au lendemain de la grâce de Dreyfus : atypique, simple recto avec un portrait charge en pleine page d’un dreyfusard animalisé (Dreyfus en serpent, Zola en porc).

Des maîtres reconnus

Des maîtres reconnus

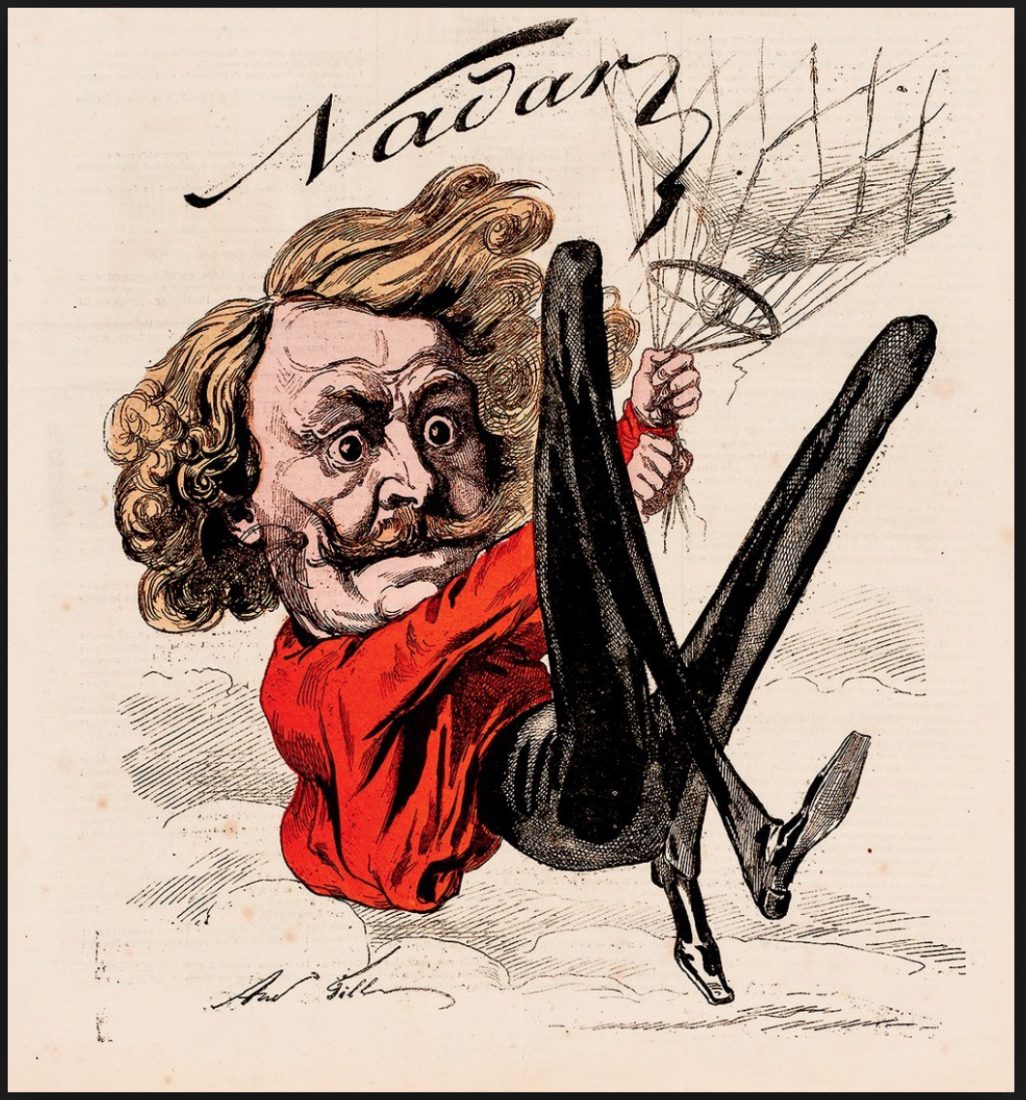

Les caricaturistes dépeignent des personnalités qui défrayent la chronique, mais la censure veille : pas de caricatures des souverains étrangers. Les dessins sont montrés dans les journaux, des almanachs – genre très prisé et qui n’existe plus guère de nos jours – tel l’Almanach du Tintamarre 1853 par Mathieu Lanceblague, illustré par Nadar, lequel deviendra le grand photographe que l’on sait. A la veille de la révolution de 1848, Nadar obtient la consécration avec son premier dessin-charge publié dans le journal Le Charivari.

Léon-Charles Bienvenu, dit Touchatout, journaliste satiriste, débute dans Le Tintamarre, dont il deviendra propriétaire en 1872. Il publie aussi dans Diogène, Le Nain jaune, Le Soleil, La Lune, L’Éclipse, Le Journal amusant, Le Charivari, la Touchatout-revue (fondée en 1865) et La Carmagnole (1871). Son Histoire de France tintamarresque, en 1867, à laquelle participent les illustrateurs Draner, Gill, Robida, Le Petit, est très irrévérencieuse. Son Trombinoscope (1871-1885) fait la satire des grands contemporains, sous forme de biographies fantaisistes. En juillet 1881, l’une d’elles, est consacrée à « Victor Hugo, comte Victor-Marie ». Il parodie aussi L’Homme qui rit, en 1869. Il fonde plusieurs journaux satiriques : Le Sans-culotte, Le Pétard., le Tam Tam, La Charge…

Charles Philippon, dessinateur, lithographe, journaliste, directeur de journaux, créera La Caricature (1830) et le Charivari (1832). A l’occasion d’un des nombreux procès que lui occasionne sa campagne contre Louis-Philippe, il exécute la célèbre métamorphose du roi en poire qui connaîtra un grand succès. Le Charivari, journal d’opposition, subit vingt procès sous le règne de Louis-Philippe. Très populaire, il inspira les fondateurs du célèbre le journal anglais Punch, sous-titré The London Charivari. Cham, Daumier, Gavarni, Grandville, Nadar, Doré, Gill contribuèrent au succès de ce journal qui survécut jusqu’en 1937.

En 1865, François Polo, libraire républicain fonde le journal La Lune, auquel André Gill fournit des caricatures. En décembre 1867, le journal est interdit par la censure à la suite d’une caricature de Napoléon III, et fera place à … L’Éclipse dont le premier numéro paraît le 26 janvier 1868 et le dernier le 25 juin 1876.

En 1865, François Polo, libraire républicain fonde le journal La Lune, auquel André Gill fournit des caricatures. En décembre 1867, le journal est interdit par la censure à la suite d’une caricature de Napoléon III, et fera place à … L’Éclipse dont le premier numéro paraît le 26 janvier 1868 et le dernier le 25 juin 1876.

Étienne Carjat, photographe, journaliste, caricaturiste et poète français, publie notamment dans le journal Le Diogène dont il est le cofondateur. L’un de ses clichés les plus connus est un portrait d’Arthur Rimbaud, réalisé en octobre 1871. Paul Verlaine, Rimbaud et Carjat font en effet partie des Vilains Bonshommes, groupe créé en 1869, qui rassemble des poètes et des artistes comme André Gill, Théodore de Banville, Henri Fantin-Latour. Il laissera une importante collection de caricatures et de photographies, dont les clichés de Rimbaud.

Chéret est une figure pionnière et incontournable de l’histoire de l’affiche. Willette participe à la création du cabaret parisien « Le Chat noir » qu’il décore de panneaux. En 1889 il décore le Moulin Rouge et dessine le célèbre moulin. Il collabore tour à tour au journal Chat noir, au Courrier français, au Triboulet, au Rire sans oublier L’Assiette au Beurre. Il fonde plusieurs publications comme Le Pierrot, La Vache Enragée, Le Pied de Nez, Les Humoristes (avec Steinlen en 1901).

Steinlen, grand imagier, amoureux des chats et illustrateur “très parisien”, né à Lausanne en 1859, fut l’un des illustrateurs de presse français les plus en vue à la fin du XIXème siècle. Après avoir passé sa jeunesse en Suisse, Steinlen s’installe à Montmartre en 1881, où il sera en contact avec Adolphe Willette. Il dessine pour la presse, donne des dessins pour la revue du Chat Noir, rencontre Aristide Bruant et dessine pour Le Mirliton. En 1891, il signe plus de 700 illustrations pour le Gil Blas illustré.

L’âge d’or de l’affichomanie

Le terme d’ « affichomanie » a été utilisé dès 1836, comme titre d’une lithographie satirique. Les affiches ne sont pas spécialement destinées à faire rire, sourire. Ce ne sont pas des œuvres d’art, elles ont pour fonction de vendre quelque chose, d’inciter à voir un spectacle… Les affiches devant être montées sur les colonnes Morris, sont tout en largeur. Dans les années 1850-70, on ne sait pas encore imprimer en grand format.

Le marché de l’affiche explose au milieu des années 1890. La vogue est telle que les affiches sont volées dans les rues, malgré toutes sortes de ruses des éditeurs afin de dissuader les indélicats…

La rue, justement, qui peut s’enthousiasmer pour la caricature mais parfois aussi la combattre… (Texte DP/ fk – Photos FK)

De la caricature à l’affiche 1850-1918

De la caricature à l’affiche 1850-1918

Evian-les-Bains – Palais Lumière

Jusqu’au 08 janvier.2017

Billets aussi en vente dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com et dans les points de vente CGN (bateaux et guichets)

S’ils le souhaitent, les visiteurs de l’exposition, riche de 250 oeuvres et qui présente également 3 petits films explicatifs, peuvent quitter l’exposition lors de la pause de midi, pour se restaurer à l’extérieur, puis revenir effectuer la suite de la visite. Sur demande et présentation de leurs billets à l’accueil.

Nombreuses Manifestations autour de la caricature :

Nombreuses Manifestations autour de la caricature :

Samedis et dimanches 19 et 20 novembre, 17 et 18 décembre :

– Visites déambulation littéraire : « De la plume au pinceau, figures de l’artiste engagé »

– Du radeau de la Méduse à Guernica, l’art s’est régulièrement emparé des événements qui ont fait l’histoire. C’est en donnant la parole à des artistes engagés que nous parcourrons l’exposition.

Dimanche 4 décembre : Auditorium du Palais Lumière, 17h.

- – Morceaux en formes de poire, d’Erik Satie

- – L’Apprenti Sorcier, de Paul Dukas

- – 5e Symphonie, de L. v Beethoven (version piano quatre mains et chef d’orchestre)

- – Extraits du Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns

Vendredi 18 novembre : Auditorium du Palais Lumière, 19h. Conférence : « Les caricaturistes, chaînon manquant de l’histoire de l’affiche », animée par Réjane Bargiel, conservateur en chef des collections publicité du musée des Arts décoratifs, Paris.

Ateliers pour les enfants (6-12 ans) : les 12 – 19 – 26 novembre. Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn).

Atelier en famille (dès 3 ans) : Palais Lumière. Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Les travaux seront exposés à la médiathèque du 27 décembre au 31 janvier. Sur rendez-vous : 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr

Samedi 3 décembre : « Ta tête comme un potiron », 10h-12h

Samedi 17 décembre : « Un flottin peut en cacher un autre », construire un personnage éphémère au sol et le photographier. Intervention poétique et musicale d’un flottin à la fin de l’atelier. 14h-16h

Légendes photos :

L’automatic Ducasble – Gus-Bofa- 1910

Cocorico – Steilen 1901

Faut-il fermer Lourdes – Bonnefon – 1906

Mayol – Barrière – 1908-09

Revue du Casino de Paris – Sem – 1921

Affiche Source Cachat Evian

La Lune du 2 juin 1867 – Portrait de Nadar par André Gil